Lebih dari satu dekade setelah Reformasi 1998, dengan memudarnya kebijakan diskriminatif politik dan bias budaya terhadap Tionghoa Indonesia, sejumlah film yang mengangkat kebudayaan dan pengalaman Tionghoa Indonesia telah dirilis ke publik. Untuk menyebut beberapa judul, ada Ca Bau Kan (Nia Dinata, 2002), Babi Buta Yang Ingin Terbang (Edwin, 2008), The Anniversaries (Ariani Darmawan, 2006), Anak Naga Beranak Naga (Ariani Darmawan, 2006), A Trip to the Wound (Edwin, 2007), Sugiharti Halim (Ariani Darmawan, 2008), dan Cin(T)a (Sammaria Simanjuntak, 2009). Film-film ini menceritakan proses (re)negosiasi “ketionghoaan”, dinamika diskriminasi dan asimilasinya, biasanya melalui narasi ide, pengalaman, emosi, dan ambiguitas orang Tionghoa di Indonesia. Karena sulitnya film dokumenter memasuki jaringan bioskop nasional, sebagian besar dari film tersebut diputar di festival film (nasional maupun internasional) dan komunitas tertentu.

Rumah Abu Han Documentary Film from kevinranting on Vimeo.

Berbeda dengan film-film di atas, Dokumenter Rumah Abu Han, memiliki dua keunikan. Pertama, ia menceritakan kisah asimilasi dan integrasi Tionghoa di dalam lingkungan sekitarnya dan masyarakat dengan memfokuskan pada bentuk warisan material (gedung, interior, dsb.). Kedua, metode yang distribusinya dilakukan melalui situs video jejaring sosial, Vimeo. Film singkat 22 menit ini diluncurkan di tahun 2011, disutradarai oleh Kevin Reinaldo Arffandy, sebagai tugas tahun terakhir untuk persyaratan kelulusannya dari DKV UK Petra, dan diproduksi di bawah rumah produksi independennya, Ranting Pohon Production.

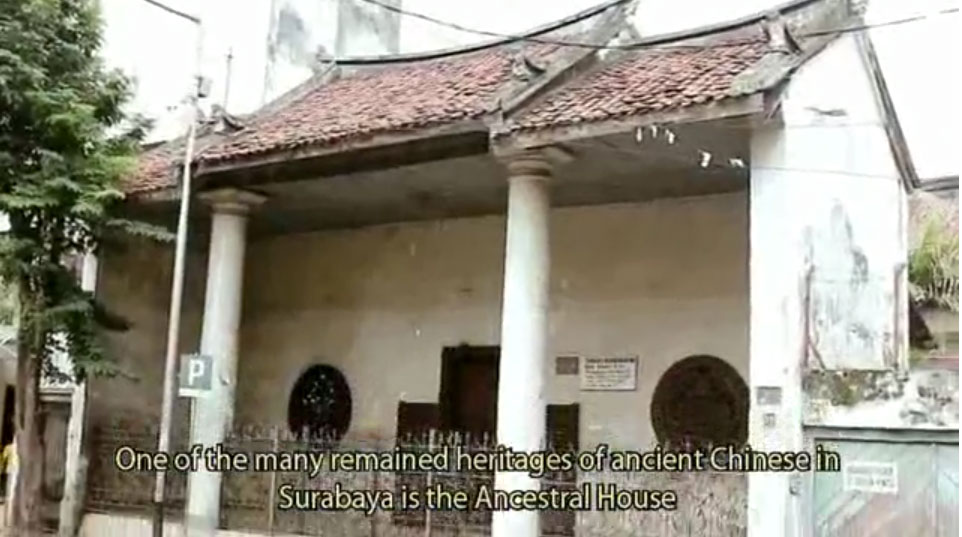

Di Surabaya, Indonesia, ada tiga rumah abu yang terkenal, yang dimiliki oleh marga Han, The dan Tjoa (Onghokham, 2005). Rumah abu Han boleh dikatakan adalah yang paling terkenal karena merupakan rumah abu terbesar, tertua, masih terawat baik dan relatif dapat diakses oleh publik. Film dokumenter ini mencoba untuk menunjukkan integrasi budaya Tionghoa, Belanda dan Jawa dengan menelusuri elemen arsitektur dan interior melalui deskripsi yang diceritakan melalui wawancara dengan pemilik (Robert Rosihan), pengasuh (Karno), tokoh pelestari pusaka Surabaya (Freddy Istanto) dan seorang dosen dari Universitas Kristen Petra dari kajian budaya Tionghoa (Hanny Kwartanti).

Film ini dibuka dengan memberi gambaran umum Surabaya sebagai kota yang berderap menuju percepatan modernisasi, dengan segala masalah umum perkotaan. Narator film menyesalkan bagaimana pertumbuhan kota yang pesat telah menyebabkan ketidakpedulian dan pengabaian warisan budaya dan sejarahnya sendiri. Melalui wawancara dengan Freddy Istanto, salah satu tokoh dari Surabaya Heritage Society, film ini mencoba untuk menjabarkan pentingnya melestarikan warisan budaya dalam membangun pemahaman tentang tempat dan identitas—atau “ruh” suatu kota.

Sebelum memfokuskan pada rumah abu, film ini menjelaskan bagaimana daerah kota tua Surabaya dekat sungai Kalimas dan Jembatan Merah Jembatan dibagi oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi tiga wilayah berdasarkan etnis—Melayu, Tionghoa dan Arab. Pembagian ini berperan besar dalam membentuk rutinitas kehidupan sehari-hari, pola pemukiman, dan lingkungan fisik.

Film ini kemudian mulai fokus pada rumah abu, menyoroti elemen interior dan sejarah keluarga Han melalui wawancara dengan pemilik, Robert Rosihan. Terletak di Jalan Karet, rumah leluhur Han adalah rumah leluhur pertama di Surabaya, dibangun sekitar abad ke-18 oleh Han Bwee Koo, generasi ke-6 dari keluarga Han yang pertama kali tiba di Lasem kota pantai di 1673. Meskipun disebut sebagai rumah abu, tidak ada abu di dalamnya. (Di Surabaya, istilah ini agak membingungkan karena rumah pembakaran mayat pun disebut dengan sama persis, Rumah abu). Keluarga Han masih merawat penggunaan dan elemen “otentik” rumah abu meskipun tidak mendapat dukungan eksternal dari pemerintah atau pihak lainnya.

Han Bwee Koo, generasi ke-6 keluarga Han yang tiba di kota Lasem di tahun 1673.

Fitur utama yang disorot dalam film ini adalah perpaduan ikonik dari elemen arsitektur dan interior Tionghoa, Belanda dan Jawa, yang mencerminkan sejarah, nilai-nilai sosial budaya, dan lokasi tropisnya. Tafsiran seperti ini sebenarnya sudah sering diangkat—dan mungkin juga diromantisasi—sebagaimana sudah diusulkan oleh Hedy C. Indrani dan Maria Ernawati Prasodjo (2005) dalam artikelnya Tipologi Organisasi Ruang dan Elemen Interior Rumah Abu Han di Surabaya. Kemungkinan besar Arffandy pun menggunakan artikel ini sebagai rujukan utama dalam pembuatan film dokumenter ini.

3D rendering of Rumah Abu Han

Ada dua ruang utama dalam rumah abu Han: ruang doa dan ruang tamu. Ruang doa dibagi menjadi teras, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang doa, sedangkan ruang tamu berisi kamar tidur, kamar mandi dan dapur. Untuk menggambarkan interior rumah ini, film ini menggunakan denah 3D rendering dan shot panjang elemen interior seperti ukiran kayu, ubin lantai dan pola jendela. Hanny Kwartanti diwawancarai untuk menguraikan interpretasi simbolik dari elemen interior Tionghoa. Film ini kemudian secara ringkas menjelaskan kamar, asal-usul beberapa elemen arsitektur (pilar yang diimpor dari Glasgow, ukiran dekoratif dari Tiongkok), mebel (kursi Belanda bergaya, meja marmer dari Tiongkok), serta potret dan bagan silsilah keluarga. Perhatian khusus diberikan ke ruang doa, yang memang awalnya dirancang sebagai daerah yang paling penting dari rumah. Di sinilah tablet leluhur (disebut “sinci“) disimpan, dan di mana keluarga membakar dupa di altar dan berdoa kepada leluhur mereka.

Ancestral Tablet (sinci)

Film ini kemudian lanjut menggambarkan penggunaan rumah saat ini melalui wawancara dengan pemilik dan salah satu pengasuh, Karno. Pemiliknya, Robert Rosihan, menjelaskan bahwa rumah telah dibuka untuk umum pada banyak kesempatan untuk tujuan pendidikan, termasuk penelitian, perjalanan sekolah, diskusi buku, dan pameran batik encim. Yang sayangnya kurang dipaparkan dalam film ini adalah deskripsi dari lingkungan sekitarnya, yang berperan besar dalam membentuk dan mempersulit kemungkinan membuka tempat ini untuk umum setiap hari karena lokasinya yang telah berubah menjadi lokasi industrial.

Dibandingkan dengan rumah abu lainnya di Surabaya, Rumah Abu Han sebagai bangunan warisan milik swasta masih dapat diakses publik dan relatif terpelihara dengan baik. Tapi perlu diakui kondisinya cukup menyedihkan dan di ambang tidak lagi dapat digunakan. Ide standar untuk mengubahnya menjadi museum, kafe, atau ruang publik lainnya tidak dapat diterapkan karena sekitarnya adalah zona berat bongkar muat, dengan keamanan yang dipertanyakan. Pemilik juga mengungkapkan bahwa kategori tidak jelas dari gedung “pusaka” di Surabaya dalam kasusnya malah membuat pemeliharaan menjadi bermasalah, terutama dengan pajak tanah yang berat dan prosedur renovasi rumit.

Dengan fokus pada elemen interior, Arffandy hanya dapat memberikan kita gambaran bentuk rumah leluhur Han. Jebolan Desain Komunikasi Visual, Arffandy telah mengarahkan dan memproduksi sebuah film dokumenter visual menarik dengan fokus khusus pada elemen visual dan bentuk rumah. Sayangnya, meskipun juga sangat dapat dimaklumi, ada kekurangan konteks sejarah dan lingkungan. Penekanan ditempatkan pada simbol-simbol seperti naga, singa, tablet leluhur, dan pembacaan elemen visual dari wawancara agak terbatas pada simbol Tionghoa, yang kemudian ditautkan pada berbagai pengaruh. Memang, kurangnya informasi ini mau tak mau berkaitan dengan minimnya informasi sejarah lokal dan Tionghoa di Surabaya. Selain film oleh Ariani Darmawan, kebanyakan film yang berhubungan dengan isu ‘ketionghoaan’ yang disebutkan di atas biasanya tetap bergulat dalam hal-hal ambigu identitas, ide dan pengalaman. Di sinilah kemudian forum pemutaran film terbuka sangat penting bagi para pembuat film untuk mendapatkan masukan dan kritik bagi karya-karya mereka.

Secara keseluruhan, Rumah Abu Han Documentary dengan visual dan fotografi yang menarik berfungsi sebagai pengenalan audio visual yang apik. Sangat dibutuhkan untuk mempromosikan sebuah bangunan pusaka yang relatif tidak begitu dikenal dari Surabaya. Bahkan di Surabaya, tidak terlalu banyak orang mengetahui keberadaan rumah ini—nasib yang menimpa banyak bangunan tua lainnya di kota ini. Mudah-mudahan, penciptaan film dokumenter ini oleh pembuat film muda Indonesia, dengan memanfaatkan situs jejaring global, akan mendorong minat lebih besar pada rumah abu dan pusaka lain yang masih terabaikan di Surabaya.

Ulasan ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris di the Newsletter 59 Spring 2012, International Institute for Asian Studies, p. 37.

This post is also available in: English